공주 석장리유적

- 시대: 구석기

- 행정구역: 충청남도 공주시 석장리동 98

- 사적: 제334호

1964년에 발견된 남한 최초의 구석기시대 유적이다. 금강과 유적 뒤쪽 마을에서 내려오는 두 개의 물줄기가 합수되는 지점에 자리한다.

유적은 1지구, 2지구로 나뉘며, 1964년~2010년까지 모두 13차례에 걸쳐 발굴되었다(1964~1974년 연세대학교 박물관, 1990~1992년 한국선사문화연구소, 2010년 충청문화재연구원).

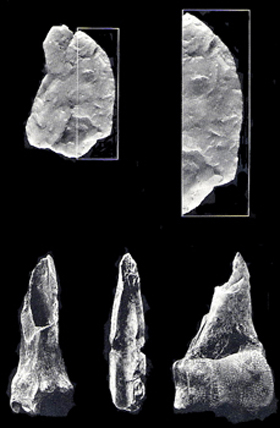

유적의 층위는 27개로 구성되어 있으며, 13개의 문화층(중석기문화층 1개 포함)이 확인되었다. 1문화층(27쌓임층), 2문화층(21쌓임층), 3문화층(19쌓임층), 4문화층(17쌓임층), 5문화층(15쌓임층), 6문화층(15ㄱ지층)은 전기구석기시대로 가늠하였고, 제7문화층(13쌓임층), 제8문화층(12쌓임층), 제9문화층(9쌓임층), 제10문화층(8쌓임층)은 중기 구석기시대로 분류하였으며, 제11문화층(7쌓임층)과 제12문화층(6쌓임층)은 후기 구석기시대 문화층으로 보았다.

석기 문화의 발달에 따라서 석기의 크기가 점차 작아지고, 종류도 다양해지는 것으로 나타났으며, 돌감도 처음에는 주변에서 쉽게 구할 수 있는 것을 사용하다가 흑요석 등 먼 거리에서 가져오는 돌감도 이용되었다.

유적의 시기는 석기 생김새와 층위 양상을 바탕으로 하여 전기 구석기 문화층은 30만~13만 년 전으로 보며, 중기 구석기 문화층은 10만~5만 년 사이로 보고 있다. 후기 구석기 문화층은 방사성탄소연대측정법으로 얻은 연댓값을 바탕으로 3만~2만 년 전 사이에 형성된 것으로 해석했다.

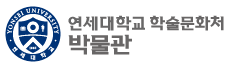

전기 구석기 문화층에서는 찍개, 주먹괭이, 자르개, 주먹대패 등이 대표적인 유물로 꼽힌다. 중기 구석기 문화층에서는 전기 구석기 문화층보다 다양한 암질의 돌감이 사용되었고,격지석기가 특징적이며, 잔손질 기법도 발달하였다. 주먹도끼, 찍개를 비롯하여 긁개, 밀개, 뚜르개, 찌르개 등이 출토되었다.

후기 구석기 문화층에서 돌날떼기 기법이 확인되며, 좀돌날몸돌도 확인되어 석기 제작 기술이 발달하였음을 알 수 있다. 밀개, 긁개를 비롯하여, 나뭇잎모양찌르개 등 다양한 석기가 발굴되었다. 이 층에서는 집터도 3기가 확인되었는데, 기둥자리와 불땐자리가 발견되었다. 집터 안쪽에서 다양한 석기와 예술 활동을 짐작하게 하는 유물도 나왔다.

석장리유적은 한국 구석기시대 유적 조사의 시작이 되었을 뿐 아니라, 한국 고고학에서 처음으로 바둑판식 발굴법gridmethod을 이용하면서 체계적이고 과학적인 방법으로 조사가 이뤄졌다. 퇴적 층위에 대한 분석, 방사성탄소연대측정법을 통한 절대연대 측정, 석기 제작 기술과 사용에 대한 분석 등 다양한 과학적 방법을 적용하여 구석기시대 사람들의 생활 모습을 이해하고자 했다. 석장리유적에서 시도된 방법들은 훗날 한국 구석기시대 연구에 커다란 영향을 주었다.

<고고학사전 구석기시대편 인용>

제천 점말동굴유적

- 시대: 구석기

- 행정구역: 충청북도 제천시 송학면 포전리 점말 산68-1 일원

- 충청북도 기념물 제116호

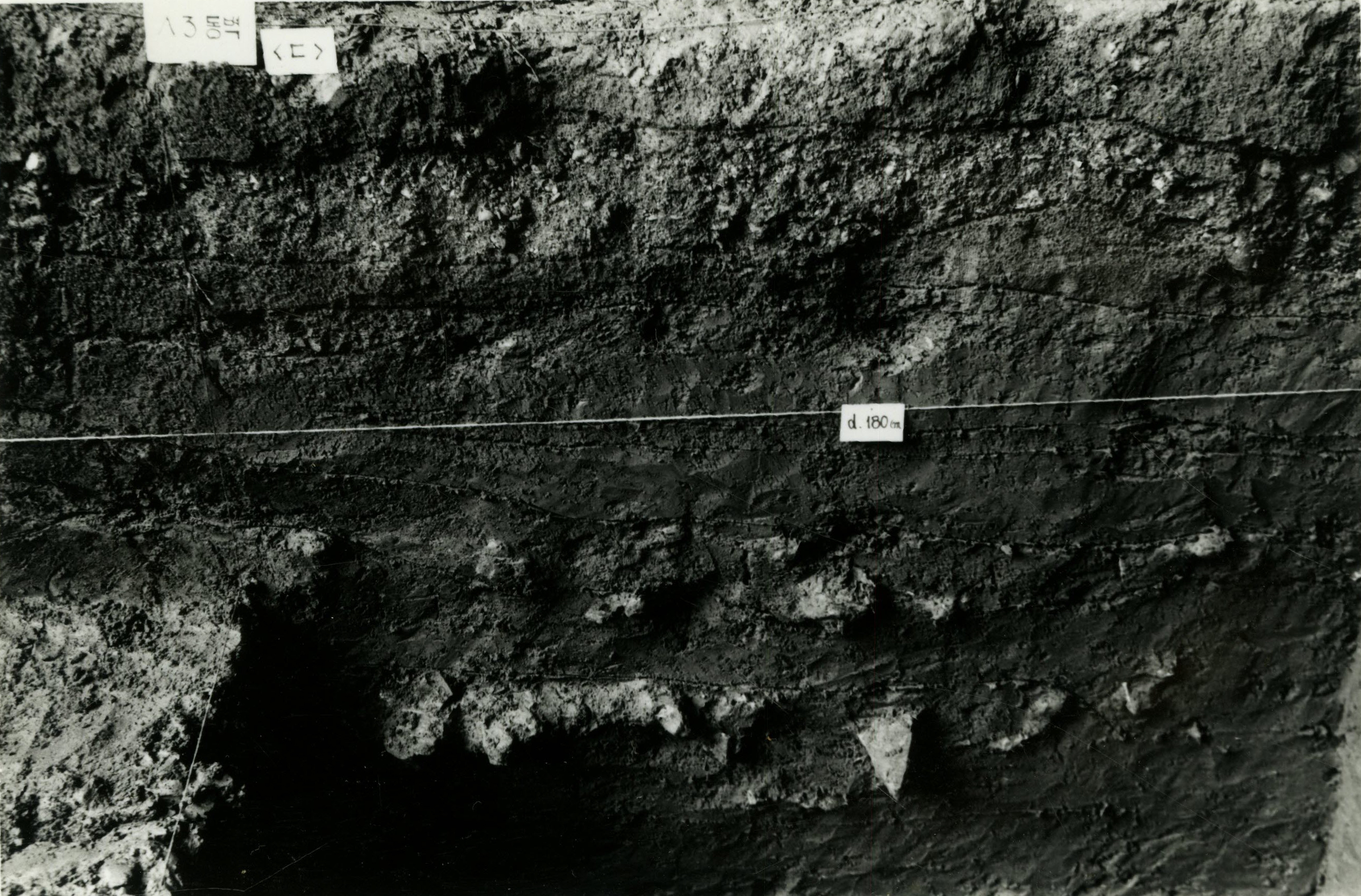

동굴은 해발 873m의 용두산 동남쪽기슭, 해발 430m에 동서 방향으로 뚫려 있어 동굴 입구는 동쪽을 바라보고 있다. 동굴은 30m 높이의 바위벽 아래 뚫려 있고, 굴 입구에서 왼쪽으로 낮게 뚫려 있는 땅굴에서는 물이 흘러나오고, 오른쪽으로 뚫려 있는 옆굴은 수직굴로서 여름에는 찬바람이, 겨울에는 따스한 바람이 새어 나온다.

1973년~1980년에 걸쳐 모두 7차례 발굴되었으며, 우리나라 구석기시대 동굴유적으로는 남한 지역에서 처음으로 발굴된 것이다. 유적 발굴보고서에 따르면, 동굴 쌓임층은 층위 구분과 퇴적단위를 크게 7층으로 나누고 그 안에서 다시 2∼5개의 작은 퇴적단위로 구분하여 설명하고 있다. 퇴적층은 모두 7개로 구분되지만 실제 고고학적으로 의미있는 층은 4개 층으로 흰모래층(Ⅲ층)과 붉은 갈색 염토층(Ⅳ층), 갈색 모래염토층(Ⅴ층), 회갈색 염토층(Ⅵ층)이다. 이들 층에는 다양한 고고학 자료(지질, 고생물 자료, 고고 자료)가 출토되었다. 층위 구분과 퇴적물 분석 결과에 따르면 Ⅲ층은 추운기후에 이루어진 층이며, Ⅳ층은 따뜻하고 습기가 많은 기후, Ⅴ층은 다소 추운 기후, Ⅵ층은 보다 추운 기후 환경에서 쌓인 것으로 나타난다.

이와 같은 환경조건은 고생물 자료 분석에서 다음과 같은 결과를 얻었다. 점말 동굴유적에서 발굴한 고고학 자료는 동물 뼈 화석이 가장 많다. 동물 뼈 화석 가운데 큰 짐승을 대표하는 사슴과科 화석과 작은 짐승인 박쥐 화석에 대한 연구 결과, 사슴은 모두 6종에 177마리로 가늠되었고, 꽃사슴이 124마리로 우점종을 이루고 있던 것으로 나타났다. 박쥐 화석 연구는 자연환경과의 관계를 밝히기 위한 필요에서 시작되어 박쥐 서식 환경을 통한 생태 환경 복원을 시도하였고, 아울러 사람과 박쥐, 큰 짐승과 박쥐의 관계에서 이 동굴에서 사람이 살았을 조건에 대한 연구가 진행되었다.

점말 동굴유적에서 출토된 뼈연모로 분류된 것 가운데 잔손질된 것들을 가려 보면 대부분 사슴 뼈이며 부위별로는 위팔뼈, 앞팔뼈, 허벅지뼈, 정강뼈, 손등뼈, 발등뼈 등이고, 그 가운데 허벅지뼈와 정강뼈가 가장 많다.

점말 동굴유적은 1973년에 발굴이 시작되고 이듬해 학계에 첫 보고가 되면서부터 논란의 대상이 되었다. 논의의 초점은 점말 동굴유적이 구석기시대 사람들의 삶과 직접 관계가 없다거나, 석기가 나오지 않아 구석기시대 유적이 될 수 없고, 예술품이라고 주장하는 것들도 사람에 의한 것으로 볼 수 없다는 것이다. 또한 동굴의 규모로 보아 사람이 살기에 적합한 곳이 못되며 오히려 넓은 들을 끼고 있는 산 아래에 구석기시대 사람들의 생활 유적이 있을 것이라는 것이다. 이와 같은 논란에 대한 연구 진행 과정은 아직도 계속되고 있다.

<고고학사전 구석기시대편 인용>

청원 두루봉 동굴유적

- 시대: 구석기

- 행정구역: 충청북도 청주시 상당구 문의면 노현리 일원

단양 상시 바위그늘유적

- 시대: 구석기·신석기·청동기

- 행정구역: 충청북도 단양군 매포읍 상시리 일원

충청북도 단양군 매포읍 상시리 일원에 위치한다. 3개의 바위그늘로 구성된 유적군이다. 명칭은 유적이 위치한 행정구역과 바위벽 아래 조그맣게 뚫린 형태에서 비롯한다. 점말 동굴유적을 조사하던 1974년 찾은 이후 1981년 4월 유물이 흩어진 상태를 확인하여 그 해 8월부터 발굴이 시작되었다.

세 바위그늘은 시기를 달리하는 옛 살림터이다. 상대적으로 규모가 큰 1바위그늘은 구석기시대, 2바위그늘은 신석기~청동기시대, 3바위그늘은 구석기~신석기시대로 편년된다.

1바위그늘 퇴적층의 두께는 약 269㎝이고, 11개 층으로 나뉜다. 비교적 두꺼운 퇴적층에서 문화층과 非문화층이 번갈아가며 확인되었다. 특히 낙반석이 많이 끼어 있는 갈색흙층(Ⅴ층)에서 구석기시대 옛사람의 윗머리뼈, 뒷머리뼈, 주걱뼈, 앞팔뼈, 뒤팔뼈, 낱개의 치아가 출토하였다. 윗머리뼈와 뒷머리뼈의 이음새가 붙어 있는 형태로 보아 20살 이상의 성인으로 추정된다.

2바위그늘은 다른 지점에 비해 상대적으로 규모가 작은 편이지만 신석기시대 빗살무늬토기와 청동기시대 붉은간토기·검은간토기 등 시대를 판단할 수 있는 특징적인 유물이 출토하였다.

3바위그늘은 입구 길이 4m, 그늘 안 길이 9m이며, 퇴적층은 6개 층으로 나뉜다. 맨 아래층인 6층에서 하이에나가 확인되어 구석기시대에 해당하는 퇴적층이 있었음을 시사한다. 교란되지 않은 3층과 4층에서는 신석기시대 토기 조각이 출토하였는데, 아래 층인 적색 사질점토층(Ⅳ층)에서 융기문토기, 위 층인 갈색 고운 모래층(Ⅲ층)에서 빗살무늬토기가 확인되었다. 특히 빗살무늬토기가 주로 출토하는 점으로 보아 3바위그늘은 신석기시대 중기를 중심으로 점유되었다고 판단된다.

단양 금굴 유적

- 시대: 구석기·신석기·청동기

- 행정구역: 충청북도 단양군 단양읍 도담리 일원

- 충청북도 기념물 제102호

충청북도 단양군 단양읍 도담리 산 4-24번지에 위치한다. 1967년 10월 유적을 발견한 당시 훼손되지 않은 온전한 상태를 확인하였다. 그 후 충주다목적댐 건설이 예정됨에 따라 1983년 7월부터 1985년 7월 사이 3차례에 걸쳐 발굴하였다.

규모는 너비 7~10m, 높이 8m, 전체 길이 85m로 남한 지역 동굴유적 중 가장 큰 편이다. 퇴적층의 두께도 최대 약 7m에 이를 정도로 두꺼우며, 기반암 위로 9개(조사 당시 14개 층을 통합) 층으로 나뉜다. 이들 퇴적층 중 6개의 문화층이 확인되었는데, 시기는 구석기시대에서 청동기시대에 이른다.

금굴은 한반도 동굴유적에서 유례를 찾기 어려울 정도로 풍부한 석기 유물이 출토하였다. 특히 구석기시대에 해당하는 4개의 문화층에서 사암, 규암, 편마암, 석영, 반암, 혼펠스, 편암, 응회암, 안산암, 석회암 등 다양한 돌감을 이용한 양상이 나타난다. 이른 시기(6·5·4문화층) 주먹도끼, 주먹찌르개, 찍개, 여러면석기부터 늦은 시기(3문화층) 돌날을 이용한 잔손질 석기와 슴베 연모에 이르는 다양한 형식의 석기가 확인된다.

각 층에 대한 방사성탄소(AMS), 우라늄-토륨(U-Th), 전자스핀공명(ESR) 연대측정 값, 석기 유물의 형식, 동물화석의 종(species)을 종합해보면, 중기 구석기시대 전반기에서 후기 구석기시대 전반기에 걸쳐 옛사람의 생활 장소로 이용되었던 사실을 알 수 있다.

영월 연당 피난굴(쌍굴) 유적

- 시대: 구석기·신석기·청동기

- 행정구역: 강원도 영월군 남면 연당2리 산322-2번지 일원

강원도 영월군 남면 연당2리 산 322-2번지에 위치한다. 유적은 두 개의 독립된 수평굴이다. 강원대학교 한국동굴연구소의 조사에 따라 피난굴로 불리기도 하며 유적이 위치한 행정구역과 형태에 따라 연당 쌍굴이라고 한다. 이 유적의 조사는 파른 손보기교수의 정년 퇴임과 제자들의 사회 진출, 해외 유학이 맞물려 휴지기를 거친 후 2004년 이루어진 학술조사이다.

1굴은 기반암 위로 8개 층으로 나뉜다. 석회마루(Ⅴ층)를 기준으로 상부에서는 신석기, 청동기, 조선시대 유물 등이 확인되었으며 고려시대 돌무덤 유구가 조성되었다. 하부에서는 非석회암(외래 돌감)으로 제작된 석기, 동물화석과 더불어 최소 4인의 구석기시대 옛사람 뼈가 출토하였다.

2굴의 퇴적층은 5개 층으로 나뉜다. 가장 아래 황적색 염토층(Ⅴ층)은 동굴하이에나, 코뿔이 같은 멸종한 동물화석이 나와 1굴의 구석기시대와 비슷한 시기에 형성된 것으로 판단된다. 그 위로 석회석을 이용하여 만든 신석기시대 화덕이 존재하며, 신석기시대층을 파고 조성한 청동기시대 무덤 유구도 확인되었다.

인접한 독립 굴에서 각각 구석기시대부터 역사시대에 이르는 다양한 형태의 유물과 유구를 조사하였다. 붙는 석기 유물, 반입물(굴바깥 강자갈돌), 자른자국이 있는 뼈와 깨진 뼈 등의 유물과 화덕과 무덤 등의 유구로 볼 때 쌍굴이 오랜 시간 다양한 활동에 이용되었음을 알 수 있다.

평창 기화리 쌍굴 유적

- 시대: 구석기

- 행정구역: 강원도 평창군 미탄면 기화리 산1번지 일원

강원도 평창군 미탄면 기화리 산 1번지에 위치한다. 유적은 입구가 두 개이며, 그 형태에서 명칭이 비롯한다. 입구에 따라 하늘굴(위)과 땅굴(아래)로 나뉜다. 발굴 조사는 2007~2008년 2차례에 걸쳐 하늘굴을 대상으로 실시하였다.

하늘굴의 규모는 너비 7m, 높이 5m, 길이 70m이다. 퇴적층의 두께는 약 150㎝이고, 가장 위 석회마루와 기반암 사이에 7개 층으로 나뉜다. 석회마루로 덮힌 구석기시대 층만 존재한다. 모든 퇴적층에서 다소간 동물화석과 석기, 반입물(굴바깥 강자갈돌)이 확인된다. 특히 암갈색 토양층(Ⅴ층)에서 몸돌, 격지, 찍개, 여러면석기, 긁개, 불 먹은 자갈 등의 석기 유물이 상대적으로 많은 편이다.

쌍굴에서 조사된 동물은 모두 18종이다. 현재 한반도에서 서식하지 않는 원숭이와 코뿔이를 포함하여 꽃사슴, 말사슴, 노루, 고라니, 사향노루, 산양, 호랑이, 표범, 곰 등이 확인되었다. 다만 점말이나 두루봉에서 보인 하이에나는 출토하지 않았다.

약 23,000점의 깨진 뼈 중 길이 20㎜ 이하인 뼈조각이 90% 가까운 비율을 보인다. 또한 뼈조각의 대부분이 사슴과로 분류된다는 점으로 보아 쌍굴을 점유한 구석기시대 옛사람들의 문화행위에 시사하는 바가 크다.

영월 구래리 연이굴 유적

- 시대: 구석기

- 행정구역: 강원도 영월군 상동읍 구래리 산1-35번지 일원

강원도 영월군 상동읍 구래리 산 1-35번지에 위치한다. 입구는 두 개이지만 내부에서 서로 통하는 구조이다. 굴 안에서 입구를 향해 내다볼 때 소의 눈을 닮았다 하여 ‘소눈깔굴’이라고 부르기도 한다. 2000년대 남한강 상류 석회암지대 동굴유적에 대한 학술조사의 일환으로 평창 기화리 쌍굴 조사 이후 2015년 연이굴 발굴 조사를 실시하였다.

규모는 너비 5~10m, 높이 4~10m, 전체 길이 70m이다. 조사는 동굴 내부의 각 지점에 4개의 시굴 구덩을 설정하여 진행되었다. 퇴적층은 구덩에 따라 4~9개 층으로 나뉜다. 구석기시대 동물화석은 2·3구덩의 암갈색 토양층(Ⅳ층)과 4구덩의 갈색 토양층(Ⅳ·Ⅴ층)에서 주로 확인되었으며, 4구덩 갈색 모난돌층(Ⅱ-ⅱ층)에서 석기와 동물화석이 함께 출토하였다.

현재까지 조사된 동굴유적 중 가장 높은 곳(해발고도 740m)에 위치한 연이굴은 산지성 생태 환경 습성을 지닌 산양과 사향노루가 가장 많이 확인되었다. 일반적인 동굴유적에서 사슴科 동물이 흔하게 나오는 현상과 대비된다.

정선 매둔 동굴유적

- 시대: 구석기~고려

- 행정구역: 강원도 정선군 낙동리 산25번지 일원

강원도 정선군 낙동리 산 25번지에 위치한다. 매둔은 낙동리 옛 마을의 하나로, 마을이 절벽으로 깎아 세운 것 같은 산자락 아래에 있다고 하여 생긴 지명이다. 2016년 정선군 일대 학술조사 과정에서 백전리 합수동굴, 낙동리 피난동굴, 낙동리 매둔동굴에 대한 시굴 조사가 이루어졌으며, 유적의 존재 가능성이 높은 매둔동굴을 2016년부터 2022년까지 7차례에 걸쳐 발굴하였다.

규모는 너비 10m, 높이 8m, 광장의 길이는 30m이며 좁고 낮은 통로를 통해 가지굴을 지닌 막장으로 이어진다. 햇빛이 드는 광장은 세 부분으로 나누어 조사하였다. 입구와 가장 가까운 1구획은 낙반석층(Ⅶ층)에서 구석기시대 유물이 출토하였으며, 그 위로 낙반석층을 파고 들어선 신석기시대 생활면과 청동기시대 무덤을 확인하였다. 2구획과 3구획에서는 주로 낙반석층(Ⅲa·Ⅲb층)에서 구석기시대 유물, 네모 유구와 그 하부를 구성하는 층(Ⅱ층)에서 통일신라 후기~고려 초의 유물이 출토하였다. 그 외 근현대 시기 대장간으로 이용될 당시 조성된 쇠부리터가 남아 있다.

매둔 동굴은 구석기시대 석회암 낙반석을 이용한 잔손질 석기와 함께 전형적인 잔손질 격지가 확인되었으며, 물고기잡이와 관련한 그물추, 물고기 뼈가 출토하였다. 신석기시대에 들어서 생활면을 만들기 위해 동굴 내부 구조를 변화시킨 옛사람들의 행위를 짐작할 수 있으며, 이를 바탕으로 회백색 재를 넓게 펴 청동기시대 무덤을 만들기도 하였다. 이처럼 매둔 동굴은 오랜 시간 이 곳을 거쳐 간 이들에게 생활 터전을 제공한 장소이다.